Beschreibung des Bleybergwerkes zu

Bleyberg bey Villach in Kärnten.Geschichte,

Mineralvorkommen, Bergbau und Hüttenwesen in einer Darstellung aus dem Jahre

1783, von K. v. P!oyer (?).

Titelseite zum Buch

Vorwort:

In diesem Jahre erschien ein 83 Seiten starkes

Büchlein (Format: 16 x 10 cm) unter dem Titel: II Fragmente zur

mineralogisch und Botanischen Geschichte Steyermarks und Kärnthens. Altes

Stück. Mit Kupfern. Klagenfurth und Laibach, bey Walliser und Korn .1783 ."

Verfasser ist keiner genannt. Offenbar war dieses Büchlein als der erste

Band einer periodischen Schrift gedacht, wie sie zu jener Zeit üblich waren

und Aufsätze. verschiedener Verfasser vereinigen. Manche dieser

„Jahrbücher", „Journale", usw. brachten es auf eine Reihe von Bänden, hier

ist es beim „lsten" ...geblieben. Es enthält drei Aufsätze:

1) "Tagebuch einer Reise nach den Reichenauer Alpen.

Im Jahre 1782". Seite 3-18.

2) "Tagebuch einer Reise nach der Stangalpe unweit

Turrach in Steyermarck, vom Jahre 1779." Seite 19-33. Beide Aufsätze, die im

wesentlichen botanischen Inhalts sind erscheinen mit S.V.H. unterzeichnet

und stammen zweifellos aus der Feder des verdienstvollen Kärntner

Naturforschers Sigismund von Hohenwart (1745-1825), des nachmaligen Bischofs

von Linz.

3) "Beschreibung des Bleybergwerks zu Bleyberg bei

Villach in Kärnthen. „Seite 34-83, mit 1 Tabelle und 1 Kupfertafel. Bei

diesem Aufsatz fehlt jeder Hinweis auf den Verfasser. Robert R. v. Srbik

("Geologische Bibliographie der Ostalpen von Graubünden bis Kärnten.

München-Berlin 1935) schreibt diese Schilderung der damaligen

mineralogisch-bergbaulich-hüttenmännischen Verhältnisse um Bleiberg dem

bekannten Oberkäntner Bergmann Karl von Ployer zu, welcher Ansicht wir uns

anschließen. Trotz mancher, den Kirchenbesitz betreffender historischer

Angaben ist es unwahrscheinlich, daß der Kleriker Hohenwart auch der

Verfasser des dritten Aufsatzes ist: erstens hätte er ihn dann wohl auch mit

"S.V.H." gezeichnet, zweitens unterscheidet der dritte sich in der

Schreibweise erheblich von den beiden ersten, und drittens ist dem in Gurk

und Klagenfurt tätigen Seelsorger und Naturforscher eine so eingehende

Kenntnis der bergbaulichen und hüttentechnischen Verhältnisse Bleibergs

nicht zuzumuten. Der Verfasser beabsichtigte (vgl. S. 37), falls dieser

Aufsatz entsprechende Aufnahme fände, auch "mit guter Muße" die Beschreibung

der übrigen Bergwerke Kärntens zu unternehmen. Ein Plan, der leider nicht

zur Ausführung gekommen ist. Da das vorliegende Büchlein heute so gut wie

unbekannt und wohl nur in wenigen Bibliotheken vorhanden ist, Ployers

Beschreibung des Bleiberger Bergwerks aber auch heute für jeden Kärntner

Mineralogen, Berg- und Hüttenmann von Interesse sein dürfte, soll hier in

einigen Folgen ein Wiederabdruck in der altertümlichen, oft sehr wechselnden

Original-Schreibweise erfolgen. Die Seitenzahlen des Originaldruckes sind am

Rande beigefügt, die Original-Zeilen durch Schrägstriche (I) von einander

getrennt. In beigesetzten Fußnoten sind einige sinnstörende Druckfehler

berichtigt. Der Steiermärkischen Landesbibliothek Joanneum in Graz, die uns

das kostbare Büchlein (Signatur 10564 ) leihweise zur Verfügung stellte, sei

auch hier bestens gedankt. Wir wollen den Wiederabdruck in 4 Folgen bringen:

1. Einleitung und Geschichte. (Orig.-Seite 34-53) 2. Bergbau. (Origl-0-Seite

53-59) 3. Geologischer Aufbau und Mineral vorkommen. (Orig. -Seite 59-71) 4.

Verhüttung. (Orig.-Seite 71-83, 1 Kupfertafel).

Dr. Adolf und Dr. Heinz Meixner.

Einleitung und Geschichte:

Seite 34. mit so großem Eifer der Bergbau auch/

vorhin in Kärnthen betrieben wurde,/ so wenig waren doch ihre Bergwerke noch

/ vor kurzem selbst bey ihren angränzenden / Nachbarn bekannt. Erst vor

einigen Jahren brachten eini-/ ge seltene Natursprodukte, die die Mine-/

ralienkabineter vorzüglich zierten, diese Pro/ vinz dergestalt in Ruf, daß

seithero kein ein-/ ziger reisender Mineralog diese Landschaft / und ihre

Bergwerke unbesucht gelassen hat. So sehr die seltenen Mineralprodukten, /

die, gleichwie der opalisirende Muschelmar/ mor, mit besonderer Gierigkeit

gesammelt / werden, zum Beweiß dienen, daß die Mut -/ ter Natur mit

Vertheilung ihrer Gaben sich / gegen diesem Lande vorzüglich freygebig er/

wiesen, eben so sehr sind die Größe /. ..der Ver/ hauungen und die Menge der

Gruben ein / untrügliches

35. Zeugniß des Alters der Berg. In werke und des dazumal herrschenden

Bergbau/ geistes der Einwohner. Es ist kein Gebürg in ganz Kärnthen, / wo

man nicht eine Menge verfallener Gru-/ ben und Spuren eines ehemaligen

Berg-/ baues antrifft. Viele Ortschaften, als / Dellach, Obervellach,

Saxenburg, Stein/ feld u. s. w. haben demselben nicht allein/ ihr Aufkommen,

sondern auch wahrscheinli-/ cherweise ihren ersten Ursprung zu danken, / und

ihr Schicksal stunde jederzeit mit dem / Flor und mit dem Verfall ihres

Bergbaues / in der genauesten Verbindung. Hätte zur Zeit der Reformation der

/ Duldungsgeis die Häupter der Christenheit / belebet, wie er dermalen in

unserm grossen / Joseph zum Heil seiner Staaten und Ruhe/ der Menschen

erschienen; so würden die Pro-/ vinzen nicht unglücklicherweise entvölkert

und / der Staat in einen unersetzlichen Schaden / versetzt worden seyn. Den

grössten Nachtheil haben dabey un/ streitig die Bergwerke erlitten. Die

meisten / Gewerken und Knappen emigrirten oder / wurden zu emigriren

gezwungen; die Werker / kamen dadurch in Verfall; die Gruben wr / den durch

den Zufluß der Wässer ertränkt;/ die Baulust entflohe mit denen Gewerken /

und Knappen, und kaum wurden noch eini-/ ge beträchtlichere Werker sehr

nachlässig von / unbergmännischen Händen "betrieben, da

36. in-./. dessen die meisten übrigen in

vollkommenen / Verfall und gänzliche Vergessenheit geriethen. Es ist anbey

zu bedauern, daß in die/ sen verwirrten Zeiten auch die Schriften

und/Dokumenten, die das Alter und den Zustand / der damaligen Bergwerke

betrafen / verlohren / gegangen, wodurch der Zeitpunkt ihres Ur-/sprungs in

einem undurchdringlichen Nebel / verborgen bleibt. Unter denjenigen

Bergwerken, die we-/ gen der Menge der Gruben, und der Weit-/ läufigkeit und

Grösse der Verhauungen das / Gepräg eines hohen Alters bey sich führen, /

und ihrem Untergange wegen beständig abge-/ worfener Ausbeut entrissen

worden, verdient / vorzüglich den ersten Platz das vormalige / Silber- und

dermalige Eisenbergwerk am / Geißberg zu Frießach. Hemma, die Gemah-/ linn

des Grafens zu Frießach und Kaiser / Heinrichs des Vierten Muhme hat hier

Berg / gebauet, und als Sie ihre zwey Söhne ver-/ lohren, die; wie die

Geschichte saget , von / denen Bergknappen erschlagen wurden, stifi-/ tete

Sie das Bistum Gurgg, allwo Sie in / der Domkirche in einem prächtigen r

unterirr-/ dischen Mausoläo begraben lieget. Obwohlen die übrige Bergwerke

kein so / deutliches Zeugniß ihres Alters aufweisen / können; so läßt sich

doch aus der Grösse/ und Weitschichtigkeit des Gebirgs in Hütten-/berg ,

37. aus der Menge der Gruben in Bley -./. berg, und

aus der Mächtigkeit der Verhau-/ ungen in Raibl wahrscheinlicherweise

schlies-/ sen, daß diese Werke eben nicht viel jünger / als das

Frießachische seyn können; ohne ei-/ ne Meldung von dem (ehmaligen reichen

Gold-/ bergwerk in Großkirchheim, und Kupfer/ und Silberbergwerken zu

Obervellach zu ma-/ chen, deren Alter eben; falls weit in die vori-/ gen

Zeiten hineinreichet. Wir wollen uns aber auf die Untersu-/ chung dieses

Gegenstande dermalen nicht ein -/ lassen, sondern mein Zweck ist, das

Bleybergwerk Bleyberg unweit Villach nach allen / ihren Umständen zu

beschreiben, und die / Aufnahme dieses Versuchs abzuwarten, wel-/ che

entscheiden wird, ob ich es wagen dürf-/ fe, auch die Beschreibung der

übrigen Wer-/ ker mit guter Musse zu unternehmen. Wenn man von Klagenfurt

nach Vil-/ lach reiset, öfnen sich, sobald man diese / letztere Stadt zu

Gesicht bekommt, ausser / derselben gegen Abend 3. Thäler, welche /

mitsammen ein paralelelles Streichen von / Morgen gegen Abend haben, von

Villach / iaber, als gleichsam aus ihrem Mittelpunkt / sich vertheilen. Das

Rechtseitige ist das / Traathal, wodurch der Traafluß ,das Link -/ seitige

aber das Gailthal, wodurch der Gailfluß flieset, welche beyde Flüße sich

eine / kleine Strecke unter

38. Villach mitsammen ver-./. einigen. Das mittlere

Thal zwischen bey-/ den, ist das Bleybergerthal. Es ist um / ein

beträchtliches höher als die beyden be-/ meldten Seitenthäler, indem,der

Mittelstand / des Barometers am Ufer des Traaflusses 26, / in Bleyberg

hingegen 25 Zoll beträgt. Die-/ ses Thal wird von zweyen.Gebürgen fori-/mirt,

deren,das rechtseitige seinen Lauf / am / linken Ufer des Traaflusses nimmt,

und die -/ sen Fluß bis ins Tyrol bgleitett auch in / seinem weitern Lauf zu

Ende des Bleyber- / gerthals das Mittelgebürg zwischen dem / Traa und

Gailthale ausmachet. Dieses Gebürg ist nun das Erztgebürg, / worauf man in

seinem ganzen Streichen / bis Tyrol durchgehends Bleyspuren und vie-/ le

alte Gruben findet, und wo auch noch / dermalen an einigen Orten im Gailthal

auf / Bley gebauet wird. Das Linkseitige hinge-/ gen ist ein ganz

freystehendes, beynahe noch / einmal so hohes Gebürg als das.rechtseitige /

Erztgebürg. Der Barometer fällt auf selben / bis 22.2) Zoll. Es ist von

Villach aus, nem-/ lich von seinem Fuß, biß zu dem Schloß / Wasserleonburg,

wo ein Querthal von Mit-/ ternacht nach Mittag dieses Gebürg abschnei-/ det,

und das Bleybergerthal an seinem En-/ de mit dem Gailthale vereiniget, 5.

Stunden / lang. Man kann dieses Gebürg mit Recht / unter die hohen Gebürge

Kärnthens zählen. /

39. Die mittägliche Seite dieses Bergs oder der ./. Abhang ins Gailthal ist

ausserordentlich steil, / und an manchen Orten ganz senkrecht, wel-/ ches

von oben herab schreckbar anzusehen ist / Wie die Jahrbücher erzählen, haben

sich / von dieser Seite des Bergs Ao. 1345. durch / ein heftiges Erdbeben

ausserordentlich grosse / Massen loßgerissen, und in das Gailthal ge-/

stürzt. Von dem Schutt sollen Dörfer, / Menschen, und Vieh verschüttet, und

der / Lauf des Flusses gehemmt worden seyn, den / "gewaltigen Einsturz des

Bergs sieht man / noch deutlich an verschiedenen Orten, und es / machen sich

noch von Zeit zu Zeit grosse La-/ gen los, die noch dermalen nachstürzen,

und / frische Brüche verursachen. Dieser Berg / wird die Villacheralpe

genannt. Das Bleybergerthal streicht von Mor-/ gen gegen Abend, wird aber,

wie ich schon / gesagt habe, am Ende der Villacheralpe von / einem Querthale

abgeschnitten, und dadurch / mit dem Gailthale vereiniget. Das ganze Thal

Bleyberg gehört mit / Grund und Boden, und mit dem Landge-/ richt unter das

Burgamt Villach. Dieses / Burgamt, wie auch die Stadt Villach ge-/ hörten

vormals unter die bischöflich. Bam-/ bergischen Güter in Kärnthen, die das "

Bis-/ tum durch die Schenkung Heinrichs und Ku-/ nigunds erhalten, und durch

einen Vicedom / vorwalten liessen. Im Jahr

40. 1759. wurden / diese Güter dem Bischof wieder abgelöst, -./. Und von dem

Winnerischen Banco käuflich / übernommen, im Jahre 1769. aber das /

Berggericht sammt dem Bergwerk der Di-/ rection und Jurisdiction einer K.K.

Hof-/ kammer in Monetariis et Montanisticis über-/ geben, wobey sich jedoch

das Banco wegen / dem ausgelegten Kaufschilling die Frohnge-/ fälle

vorbehielte, und zu richtiger Abliefe-/rung derselben einen eigenen

Frohnwieger in / Bleyberg unterhält. Es ist zu bedauern, daß von den Zei-/

ten, da Bamberg diese Güter besessen, so/wenig Schriften und Urkunden

vorhanden sind, / und eben auch dieser Mangel ist Ursach, daß / man von dem

Alter, Anfang, Vergrösserung / und übrigen Veränderungen dieses Bergwerks /

nichts sagen kann, als was man noch aus / wenigen vorräthigen,

unzusammenhangenden, / und zum grösten Theil unleserlichen Schrif-/ ten mit

vieler Mühe ausfindig machen / konnte.

2) Nach Grundzahlen ist meist (nicht immer) ein

Punkt gesetzt.

Von dem Fuß der Villacheralpe, nem/ lich von

Vellach, ausser Villach wo viele Eisenhämmer sind, bis an das Querthal, /

welches das Bleybergerthal mit dem Gail-/ thal vereinigt, findet man eine

Grube nach / der andern, Es scheint auch ganz natürlich / zu seyn, daß sich

der Bergbau vom Fuß des / Gebürgs weiter in das Thal verbreitet ha-/ be, und

man kann zuverläßig schliessen,

41. daß / die Gruben, die am Fuß des Gebürgs lie-./. gen, ganz gewiß die

ältesten sind, weil man / von ihrem Bau, Verhauungen, und sogar /

Auflassungen, in den ältesten Schriften keine / Spur antrifft, und ihr

Andenken sich sogar / in der Tradition verlohren hat. Von Vellach, welches

eine halbe Stund / ober Villach an der Traa lieget, und dessen / Eisenhämmer

von einem Wasser getrieben wer-/ den, das aus der Villacheralpe entspringt,

/ erhebt sich ein aufsteigender Hügel, der sich / weiter oben an die

Villacheralpe anschliest, / und als ein auslaufendes Vorgebürg dersel-/ ben

angesehen werden kann. Die ersten Gruben wurden nun vermuth-/ lich in diesem

Vorgebürg angeschlagen, und / zwar die tiefsten ganz am Ufer der Traa. So /

findet man in einem alten Protokol vom / Jahr 1558. daß neben den alten

Grüben an / der Traa bey St .Martin , einer Pfarrey / gleich ausser Vellach,

wiederum neue empfan-/ gen wurden. Sodann ist ausser den lezten / Häusern zu

Vellach hinter dem Kalvariberg / ein alter Stoln, oder Verhauung vom Tag /

hinein, die dem Streichen dieses Vorgebürgs / nachgetrieben, und wie die

Leute bezeigen / die diese Zeche befahren haben, sehr mächtig / und weit ins

Gebürg verhaut seyn soll. / Etwas weiter hinauf an der Bleybergerstras-/ se,

so die sich am linken Abhang dieses Vorge/ bürgs bis zum heil. Geister Dorf

ziehet, / noch

42. mehr aber rechts an den steillen Ab-./. hang dieses Gebürgs, nach

welchem sich die Gänge verflechten, und der Hauptbau befind-/ lich war,

sihet man viele Halden alt verfall-/ ner Gruben, die aber schon gänzlich mit

/ Dammerden überwachsen, und schon sehr un-/ kenntlich sind. Vermög

Protokoll vom Jahr / 1535. sollen neben den anderen alten Gru-/ ben ober der

Vellach auf der Ttraten, wel-/ ches eben die alten Grüben an der Bley-/

bergerstrasse sind, von denen ich diesen Au-/ genblik Meldung machte, drey

neue mit Na-/ men, Drommel, Geigen und Lauten empfangen worden seyn. Links

weiter am Bleybergerweg bis / zum Dorf beym heil. Geist genannt, wel-/ ches

auf der höchsten Anhöhe dieses Vorge-/ bürgs lieget das sich hier an die

Villacher -/ alpe an. schliesset, sieht man einige alte Bin-/ gen, wovon

eine sich links neben den Weg / in der Wiese befindet, von deren Alter aber

/ nichts bekant ist. An dem rechtseitigen Abhang dieses Vor-/ gebürgs aber,

der bis in Graben, in den / ein Bächgen von Bleyberg fliesset, eine be-/

trächtliche Seigerteyffe einnimmt, sind bis un/ terl das Dorf zum heil.

Geist mehrere Grü-/ ben, sowohl in Seiger als auch in Scherm /

nebeneinander. Man kann von ihrem Alter / ebenfals nichts ausfündig machen.

Doch ist / zu vermuthen, nachdem in den Protokollen / vom 16ten Jahrhundert

öfters von

43. der alten ./. grottischen Schmelzhütte und

Schmiede auf / der Vellach Erwehnung gemacht wird, daß / die Hrr. Grotta,

damalige Bürger zu Vil-/ lach und dermalige Grafen von Grotteneg, / mit den

Grüben auf der Vellach und in die -/ sem Gebürg verantheilt waren, und ihre

Erzte / auf dieser sehr bequem gelegenen Schmelzhüt-/ te aufschmolzen. Man

siehet auch aus eben / diesen Protokollen, daß diese Schmelzhütte / das 16te

Jahrhundert hindurch wenig oder / gar nicht mehr gebraucht, und nur von ei-/

ner Hand in die andere mehr der Schmieden / als des Werkgadens halber immer

unter den /Namen der alten grottischen Schmelzhütte / verkauft wurde. woraus

man, und weil / von keiner anderen Schmelzhütte in den Pro-/ tokollen eine

Meldung geschieht, zuversichtlich / schliessen kann, das die Grüben in den

Vel-/ lacher und heil. Geistergebürg schon im 15ten/Jahrhundert gänzlich

verhaut gewesen seyn / müssenn. Zulezt da diese Schmelzhütte so lan-/ ge

ungebraucht stunde, wurde Sie im (Jahr / 1599. von dem damaligen Besitzer

Wolf-/ gang Seeman Burgern zu Villach, aber-/ mals unter den Namen der alten

grottischen ,/ Schmelzhütte auf der Vellach samt Schmie-/ de, Kohlbahren,

und aller Zugehörde mit / Berggerichtlichen Vorwissen einem gewissen /

Joseph Winter Pappiermacher aus Brau-/ nau in Beyern verkauft, der sie aus

einer

44. ./. Schmelzhütte zu einer Pappiermühle meta-/

morphosierte, welche Gestallt sie noch heuti-/ ges Tags besizt. Der Erzthau

muß in diesem Gebürg sehr / beträchtlich gewesen seyn, indem in den Grü-/

ben ausserordentliche Verhauungen anzutreffen / sind, in denen das Erzt bis

zu Tag aus ver-/ haut wurde, und manche Zeche so groß ist,/ daß einige

Häuser darinnen Raum genug ha-/ ben würden. So viel man aus den damaligen

Bau / siehet, da einige von diesen alten Grüben, / auf deren Halden schon

schlagbahre Bäume / gewachsen, wiederum gewältiget worden, sind / in diesem

Gebürge zwey Gänge, deren der / eine ein Bleygang, der andere aber ein Gal-/

meygang ist. Im Jahr 1593. wurde von den Bam- / bergischen Vicedom auf

Anlangen des Wolf-/ gang Fleisch freyherrlich fuggerischen Ver-/ weser und

Bangratz Hofer der Herrn Leu-/ der Verweser für den fuggerisch -und leude-/

rischen Handel ein Erbstoln in Saaggraben / unter dem Dorf heil. Geist

verliehen, und / ihnen ein Driteltheil an Unkosten von Sei-/ ten des Bistum

Bamberg beygetragen; oder / vielmehr, das Bistum Bamberg ertheilte de-/ nen

Erbstolnsgewerken einen Frohnbefreyung / auf eine Summa, die dem dritten

Theil ich-/ rer Unkosten gleich kam.

45. Weiters vom Dorf heil. Geist ober und / unter der Strasse nach Bleyberg

sind eben-/ falls noch einige Grüben, die aber erst in / den neuern Zeiten

augeschlagen worden. Die / Alten hingegen wandten sich alhier von dem /

grossen Gebürg oder der Villacheralpe über / das Thal an das niedrigere

rechtseitige oder / dermahlige eigentliche Erztgebürg, und fingen / hier

einen neuen Bergbau an. Dieses Gebürg ist 3 Stunden lang. / Vom Anfang des

Gebürges , oder von dem / Dorf Kadutschen bis gegen Bleyberg, wel-/ ches

eine Strecke von einer Stund beträgt, / gibt es fast keine Grüben,

vermuthlich weil / die Gänge, die mit den Gebürg Paralell von / Morgen gegen

Abend ihre Directionslinie / haben, dieser Theil des Gebürges aber, nem-/

lich von Bleyberg bis in die Kadutschen, sich / gegen Nordost wendet, hier

wahrscheinlicher / Weise zu Tag ausstreichen. Der eigentliche Bergbau fängt

also aus/ ser dem Dorf Bleyberg gegen /Morgen an, / und erstrekt sich bis in

das Dorf Greit, / welches ebenfalls zu Bleyberg gehört, und / wo das oben

beschriebene Querthal das Bley-/ berger und Gailthal mitsammen verreiniget.

/ Dieses beträgt eine Streke von 2 Stunden. / Das Gebürg, welches in einer

ununterbro-/ chenen Linie fortstreichet, wird nur besserer / Unterscheidung

halber in 3 Theil agbetheilt;

46. nemlich: in den aussern Bleyberg, oder den ./. Theil des Gebürgs bey den

Dorf Bleyberg; / in Bleyberg Rötsh, oder den mittleren Theil / des Gebürgst

allwo gegenüber aus der Vil-/ lacheralpe ein Bach entspringt, der Rötsh /

genannt wird, und gegen Abend ins Greit, / von dort aber weiter ins Gailthal

seinen / Lauf nimmt; und endlich in den innern Bley-/ berg oder Greit, als

den lezten Theil des / Gebürgs, wo es sich ganz zu Ende gegen/ Nordwest

wendet, und durch oben beschrie-/ benes Querthal und vorfallendes Quergebürg

/ eine Biegung machet, wodurch das fernere / Streichen der Gänge

abgeschnitten wird. Da dieses Gebürg an vielen Stellen von / der Dammerde

entblößt ist, so konnten die Al-/ ten auch das Ausbeissen der an

verschiedenen Orten leichterdings finden. Die höchsten / Grüben am Gebürge

sind auch die ältesten, wie / man aus ihrem Bau und Verhauungen hand-/

greiflich abnehmen kann. Nach der Hand / hat sich der Bau durch die tieferen

Zubaustöln, / die-beständig einer unter den rolderen mit der / Zeit

angeschlagen wurden, bis , ins Thal ver-/ breitet, so, das dermahlen, weil

die höhern / Grüben schon von Alters her zu sehr verhaut / sind, der

beträchtlichste Erzthau und der / hauptsächlichste Bau. in der Tiefe geführt

/ wird. Es ist wahrscheinlich, däß die Alten / in der ganzen Streke

47. des Gebürgs, wo sie / immer ein Ausbeissen des Gangs oder Bley-/ spuren

antraffen, zu bauen angefangen ha-/ ben müssen; dann man findet in den

alten/Protokollen, das die Grüben in inneren Bleyberg vom gleichen Alter mit

denen in/ausserem Bleyberg sind. So sind neben dem / Weinrebenstoln in Greit,

welche Grube noch / dermalen in Rechten ist, Anno 1558. neue / Felder

empfangen worden. Allerheiligenstoln / im Fuggerthal wurde als ein altes

verlege-/ nes Gebäude Anno 1592 neuerdings belehnt, / und Anno 1600 ist

anstatt des alten verfal-/ lenen Erbstolns in Greit, beym Königen ge-/ nannt,

ein neuer, inner dem alten, unter / den Namen St. Christoph empfangen wor-/

den, dessen Andenken aber heutiges Tags / ebenfalls verlohren gegangen.

Nichtsdesto-/ weniger ist der Bau im ausserem Bleyberg / immer stärker als

im innern Bleyberg / betrieben worden. Die grössere Menge der / Grüben, die

in selben befindlichen grossen / Verhauungen, die mehrere erschrottene Gän-/

ge und hauptsächlich der Unterschied der / Erze, beweissen es hinlänglich.

Die ältesten und beträchtlichsten Gewer-/ ken, die man vermög

berggerichtlichen Proto-/ kollen, deren das älteste nur bis 1508. reichet /

ausfindig machen kann, sind die vorhinigen/ Freyherren und dermaligen Grafen

von / Fugger, die Herrn von Weitmoser, die Herrn / Lender, und Herrn Putz.

Von denen lezten/

48. führen noch zwey Schmelzhütten den Namen, ./. nemlich die Lenderund

Putzhütte, auch ei- / ne Fuggerhütte ist noch in Bleyberg, die / von ihrem

ehemahligen Besitzern ihre Benen-/ nung hat. Die Herrn Putz waren in den /

17ten Jahrhundert einer ehrsamen Landschaft / in Kärnten, - so lauten die

Protokolle -Miünz/ meister, und wohnten in der Stadt St.Veith. / das Münzamt,

das erst in diesem Jahrhun-/ dert aufgehoben worden, wurde zum derma-/ ligen

Rathhaus gemacht, und es werden / in Kärnten noch viele Münzen von diesem /

Münzamt in Sammlungen aufbehalten, die / auf einer Seite die Kärntnerische,

und auf / der anderen die Wappen der Stadt St. Veit / führen. Diese Putz

besassen auch das ausser Kla/ genfurt gelegene Landgut Pizlstetten, und das

/ Schloß Kircheineg zu Döllach in Großkirch-/ heim, und waren Gewerken zu

Bleyberg, / Obervillach und Großkirchheim. Anno 1605 / übergaben die Putz zu

Kirchheimmeg ihren/ zu Pizlstetten und St.Veit wohnenden Brü-/ dern ihren

ganzen Antheil bey den bleybergi-/ schen Bergbau, weil, wie Sie vorgaben, /

ihnen das Bergwerk zu weit entlegen wäre./ Von denen Herrn Lendern ist

nichts ei-/ gentliches mehr bekannt. Die Herrn von / Weitmoser hingegen

wohnten zu Hof in der / Gastein im Salzburgischen, und bauten nicht / allein

in Bleyberg, wo sie ihre Verweser / hielten, sondern waren auch

49. Gewerken in der ./. Gastein, Raures, und Schladming. Phi-/ lippus

Bechius eignete seine deutsche Ueber-/ setzung des Agricola, die er Ao. 1557

zu / Basel herausgabe, dem Herrn Kristoph Weit-/ moser zu, der selbesmal

seiner k.k. Majestät / Maximiliani, Rath, und wie er in der Vor-/ rede sagt,

Gewerk in der Gastein, Raures, / Schladming und Bleyberg bey Villach war.

/Man findet verschiedenes von denen Weit/ mosern, und insonderheit diesen

Kristoph / Weitmoser betreffend, in den Protokollen / von 1500 bis 1600. Von

den vormaligen Freyherrn und / dermaligen Grafen von Fugger ist es bekannt /

genug, wie viel Antheil Sie an den inner-/ österreichischen Bergwerken

hatten. Der / größte Theil von Bleyberg gehörte auch ihnen. / Vermög einem

Instrument von Ao. 1595, / welches dem Protokoll einverleibt ist, ver-/

kaufte Anton Fugger Freyherr zu Kirchberg / und Weissenhorn alle seine

Bergwerke in Ty -/ rol und Kärnten seinem Vettern Marx Fugger um 11000 fl.

Als der Bergseegen mit der Zeit abzu-/ nehmen anfieng, überliessen die

obbesagten / Gewerken den Bergbau ihren Verwesern in / Eigenthum; und so

kamen sie unvermerkt / in fremde Hände. Es ist unglaublich, was / für eine

große Menge Grüben in diesen Ge/ bürge angetroffen werden, Es sind heut zu

/Tag

50. laut berggerichtlichen Lehenbuch 532 ./. Grüben oder Feldmassen in

Rechten, der / aufgelassenen und für Alter verfalnen Grü-/ ben nicht einmal

zu gedenken. Unter denen / in Rechten stehenden Grüben sind noch viele/von

denen in den ältesten Protokollen Erweh-/ nung geschiest, und die noch heut

zu Tag / fahrtbar und im Bau erhalten werden. Da die Grubenmassen vermög

vorhini-/ ger bambergischer und dermaliger ferdinan-/ discher Bergordnung

sehr klein sind, und alle / Grüben quer ins Gebürg gegen Mitternacht, / und

folglich dem Gang ins Kreutz und nicht / seinem Streichen nach angeschlagen,

und auch / die Grubenmassen vom Alters her bergge-/ richtlich auf Stund 24

belehnt worden, so / ist es sehr leicht begreiflich, wie so eine / Menge.

Grüben hinlänglichen Raum in die/ sem Gebürge finden können. Eine Gruben

oder Stolns Masse betrug / nach vorhiniger bambergischer Bergordnung 4

Schnür oder Lehen - das Lehen / zu 7 / Klafter gegen Morgen und ebensoviel /

gegenen Abend, in Seiger aber 21 Klafter, / oder 10 1/2 Klafter über sich

und eben soviel/unter sich von Stolns Mundloch aus, sammt / der Extension in

die ewige Gänze, nach der / horizontalen Linie, gleichwie die Schacht/ maß,

die 3 Schnüre oder Lehen auf alle 4 / Winkel hatte, zu ihrer Extension die

ewige / Teuff genosse, Die ferdinandische Berg-/ ordnung kam, was die

51. Schatmassen anbe-/ langet, mit der bambergischen vollkommen,/ was

hingegen die Stolnsmassen betrift, in / soweit überein, daß sie statt 21 nur

15 / Klafter Seigerteuffe erlaubte. Weil aber / mehr Gruben sich vorfinden,

die mit bambergischer, und wenigere, die mit ferdinan-/ discher Masserey

empfangen worden; so hat / eine hochlöbl. Hofstelle Ao, 1778 durch ein /

Rescript ebenfals die 21 Klafter Seiger / Masserey zu belehnen erlaubt, und

folglich / die alten gewöhnlichen Grubenmassen bestät-/tiget. Man kann sich

dahero das Gebürg / in Ansehung der Stolnmnassen füglich als / einen Kasten

vorstellen, worinn die Grüben, / die eben so vielen Schubläden gleichen, /

Parallel nebeneinander eingeschoben sind. Da nun die Feldmassen so klein

sind, / daß der Gang nur 50 Klafter seinem Strei-/ chen, und 21 Klafter der

Seigerteuffe nach / verhaut werden darf, folglich ein solches / Feld bald

verhaut seyn würde; so sind die / Gewerken bey mehreren Grüben, und man-/

che bey mehr als 100 verantheilt. Inzwi-/ schen das in einer Grube auf Erzt

gearbei-/ tet, und in anderen auf Hoffnung gebaut / wird, werden die übrigen

gefristet; indem es / nicht möglich wäre, so viele Grüben auf ein/ mal in

der Arbeit zu erhalten. Im aussern Bleyberg sind 6 in den tief-/ feren

Grüben aber 7 Gänge abgequert wor-/ den, die alle stehende Gänge sind

52. und ein ./. Paralelles Streichen mit dem Gebürg haben./Die 4 Gänge die

weiter im hangend sind, / stehen 30 bis 40 Klafter, die 3 sich mehr / im

Liegend befindliche Gänge aber, 60 bis 70 / Klafter vonsammen ab. Im inneren

Bley-/ berg hingegen wurde nur ein einziger Gang / erbaut, der ebenfalls mit

dem Gebürg pa-/ rallel streicht, sich aber zwischen 30 und 50 / Grad von

Mitternacht in Mittag verflächt. Es werden nunmehr kaiserlicher Seits Lie-/

gendschläge getrieben, um das Gebürg bes-/ ser aufzuschliessen, weil man

zuversichtlich / hoffen kann, daß im inneren Bleyberg eben / sowohl wie im

aussern, mehrere Gänge hin-/ tereinander liegen werden. Warum aber die

Vorfahrer im inneren / Bleyberg das Liegend nicht eben sowohl wie/im aussem

Bleyberg untersuchten, und auch / den Bau auf den bereits abgequerten Gang /

nicht sehr eifrig. betrieben, mag wohl die / vorhinige Schmelzmanipulation,

die ich wei-/ter unten beschreiben werde, die hauptsäch-/ lichste Ursach

seyn. Denn da die Erze im / inneren Bleyberg sehr stark zinkisch und /

kiesig sind, die vorhinige Schmelzung aber/ in ofnen Rostherden geschahe,

und das Erzt / manches und langes Rostfeuer aushalten / mußte; so erhielten

sie davon sehr wenig / Bley, und konnten also natürlicher Weise / den

Bergbau in dieser Gegend des Gebürgs / nicht mit gleichem Vortheil, wie 53.

im aussern ./. Bleyberg betreiben, wo sie reines und sehr / reichhaltiges

Erzt erhauten. Auch heut zu / Tag ist das Ertz im inneren Bleyberg streng -/

flüßiger noch immer wie vorher zinkisch, / und an Gehalt nicht so hoch, wie

die Erzte / im aussern Bleyberg, besonders in Glok. (Fortsetzung folgt).

2. Bergbau:

53. So wie die Gänge von Morgen gegen / Abend

streichen, so streicht auch ein 15 bis / 20. Klafter mächtiger

Mergelschiefer in eben/ der Direktions-Linie und Verflächung durch/ das

ganze Gebürg im hangenden des Gangs./ Man kann also vorher keinen Gang

erreichen/ bevor man diesen Schiefer nicht durchbrochen / hat; die Erfahrung

hat aber gelehrt, dass/ der Gang nicht mehr als zwey höchstens aber / sechs

Klafter vom Schiefer im Liegend entfernt sey. Diese Eigenschaft, daß er den

/ Gang durch das ganze Gebürg so getreulich/ begleitet, hat ihm den Namen

des Gangschie-/ fers erworben, und dienet den Bleybergern zur Richtschnur

ihres Baues, Im aussern/ Bleyberg liegt nur ein Schiefer, im innern/

Bleyberg aber deren 3 vor den Gang, wo-/ runter der letzte der Gangschiefer

ist. Das Hangend und Liegend der Gänge/ besteht im aussern Bleyberg aus

einerley Kalk-/ stein, nemlich ex lapide calcario aequabili/ albo Wallerii.

Und einige Kalkspat-Adern/ nebst einem rothbraunen mergelartigen Letten/

können noch die wesentlichsten Kennzeichen/ abgeben. Im inneren Bleyberg

hingegen./.

54. unterscheidet man den Gang dadurch, dass/ das

Liegend aus obigen weissen Kalkstein/ das hangend aber aus grauen, ex lapide/

calcaric aequabili griseo Wallerii besteht. Die Gänge sind im aussern

Bleyberg/ alle stehend, im inneren Bleyberg hingegen/ flach; das besonderste

aber ist, daß diese/ Gänge nicht ihrem Streichen sondern nur ih-/ rem

Verflächen nach edel sind. Das ist:/ es fallen verschiedene einige Klafter

mächtige/ Streiffe in einer dem Verflächen des Gangs/ diagonalen Linie vom

höchsten Gebürg bis/ in die Teuffe nieder, die man Erztflächen/ nennet, und

sich auf 30 bis 50 Grad verflä-/chen. Sie fallen im aussern Bleyberg von/

Morgen gegen Abend, im inneren Bleyberg aber von Abend gegen Morgen. Diese

Ei-/genschaft, daß die Gänge nicht ihrem Strei-/chen sondern nur

streiffenweis ihrem Ver-/ flächen nach edel sind, ist denen meisten/

Kalkgebirgen gemein, und man hat sie nicht/ allein hierlands sondern auch in

Steyermark/ und zu Annaberg in Oesterreich beobachtet./ Auf diesen

Erztflächen haben die Alten im/ aussern Bleyberg sehr beträchtliche Verhauun/

gen zum Andenken ihrer ehelilaligen Erzeug-/ niß hinterlassen, und die

Grüben die auf sel-/ ben untereinander angesetzt sind, sind in ei-/ ner mehr

als 300 Klafter hohen Seigerteuffe/ mitsammen verdurchschlägt.

55. Im Innern Bleyberg ist nebst den Bley-/ gang auch noch eine besondere

Galmeykluft,/ die sich gleich unter der Dammerde befindet./ Es ist vor

Zeiten eine beträchtliche Menge/ hievon erzeugt, und dieser Bau erst seit 40

/Jahren wegen der in Raibl erzeugten grösse-/ ren Menge von den hiesigen

Gewerken un-/ terlassen worden. Es ist noch eine Hütte / im inneren Bleyberg

vorhanden, die die/ Galmeyhütte genannt wird, und worinn ent-/ weder der

Galmey gebrandt oder aufbehalten/ wurde. Es brachen in dieser Kluft, die/

zwar nicht mehr im Bau erhalten wird, be-/ sondere Zinkspatdrusen und

Kristallisationen,/ die für die Mineralogen noch vor kurzem ganz/ neue

Erscheinungen waren. Man kann die gesegneten Jahre, die/ Beträchtlichkeit

der Erzeugniß und Ausbeut ,/ und den Aufnahm des Bergbaues, so wie im/

Gegentheil auch dessen Verfall nicht eigentli-/ cher und deutlicher

beurtheilen, als wenn/ man von einem Werke ein Verzeichniß von/ einer

hundert und mehr jährigen Erzeugniß/ vor Augen legt. Ich liefere dahero

eine/ vom Jahre1553, soweit ich sie nemlich habe/ ausfindig machen können,

bis auf die derma-/ ligen Zeiten.* (.siehe Tabelle auf S. 63!' H..Mx.).

56. Das 16te Jahrhuhdert war also für/ Bleyberg ein sehr gesegnetes Sekulum,

und/ man wird weiter unten bey Beschreibung der/ vorhinigen und dermaligen

Schmlelzmanipu-/lation sehen, wie weit die Erzeugniß an/ Erzt vom 16ten

Jahrhundert auch unsere/ gröste Erzeugniß der letzteren 10 Jahre/

überstiegen, und wie viel im Gegentheil bey/ der vorigen Schmelzung in

Ansehung der/ dermaligen Art an Bley verlohren gegangen,/ indem aus der

Menge des vorigen Jahr-/ hunderten verschmolzenen Erztes wenigstens/ noch

einmal so viel an Bley hätte erzeugt/ werden können, wenn selbes Flammofen/

wäre aufgeschmolzen worden. Hieraus, und/ aus der kostbaren Betreibung der

Stoln/ durch Schramarbeit, die nicht vor lan-/ gen Jahren noch gewöhnlich

war, nebst den/ geringen / Bleypreiß, folgt also, daß die Al-/ten, wenn sie

nicht mächtige Anbrüche, und/ einen Üeberfluß an Erzt hatten, niemal we-/der

selbe mit Vortheil erhauen noch mit Nu-/ tzen schmelzen konnten, und dahero

die min-/ dermächtigen Anbrüche und strengflüßige Erzt-/ arten ihren

Nachkömmlingen hinterlassen muß-/ten, die durch Vortheilet die ihnen die

Zeit/ an die Hand gabe, das mit Nutzen aufzu-/ arbeiten suchten, was ihren

Vorfahren ohn-/ möglich war. Die strengflüßigen Erzte,/ die die Alten mit

ihrer Schmelzmanipulation/ nicht zu guten bringen konnten, waren die ./.

sogenannten

57. grauen Erzte oder die zinkischen/ Bleyerzte im inneren Bleyberg und die

gel-/ ben Bleyspate im aussern Bleyberg. Man/ wird weiter unten bey der

Beschreibung der vorhin gewöhnlich gewesten Schmlelzungsart/ sehen, wie

wenig Bley aus 30 bis 32 cent./ grauen oder zinkischen Erzt erzeugt

wurde,/ welches die Vorfahren ungeachtet der Mäch-/ tigkeit der Erztflächen

im inneren Bleyberg/ ganz natürlicher Weise zu den Entschluß/ bringen mußte,

mehr auf den Bau in aussern/ als inneren Bleyberg zu verwenden; und/

wirklich wurden die Erzte im Greit erst nach/ Errichturig der Flammöfen zu

verhauen an-/ gefangen, weil man sahe, daß sie sich im/ selben mit Nutzen

aufschmelzen liessen, den/ gelben Bleyspat haben hingegen die Alten in/

aussern Bleyberg bey den Gängen unverhau-/ ter stehen, was aber nothwendiger

Weise/ mit dem Gang erhaut werden musste, als/ unnütz auf die Halde geworfen

und alldort/ unbenutzter liegen gelassen. /.Man findet/ daher eine Menge von

dergleichen bereits/ verwitterten gelben Bleyspat auf der Halde/ des Mathäi

Stolns im obern Klok. Nachdem zu Ende des 16ten Jahr-/ hunderts die

Erzeugniß abgenommen, und sich das ganze darauffolgende Sekulum/ hindurch

nur noch mehr verminderte, folg-/ lich die Gewerken ihren Nutzen -

58. nicht mehr fanden, sondern vielleicht gar mit Schaden ./. bauten, so

haben Sie vermuthlich ihre An-/ theile nach und nach zu veräussern gesucht,/

oder selbe glatterdings aufgelassen. So ver-/ lohren sich die Namen der

Weitmoser, Putz,/ und Lender unvermerkt aus den Protokollen/ und

Frohnbüchern des 17ten Jahrhunderts,/ und ihre Antheile fielen in fremde

Hände./Nur die gräflich fuggerische Familie bliebe/ dem Bergbau noch am

längsten, und zwar/ bis gen das 18te Jahrhundert getreu. Ohne Zweifel war

auch die Verminderung/ der Ausbeut Ursacht warum Anno 1595,/ Anton Fugger

alle seine Bergtheile seinem/ Vettern Marx Fugger verkauftet und die/ beyden

Gebrüdere Putz zu Kirchheimegg ei-/ nige Jahre darauf nämlich Anno 1605,

ihre/ Antheile ihrem zu Pitzelstetten und St.Veit/ wohnenden Brüdern

überliessen. Dann die-/se genossen. (Textstelle leider im Druck nicht

erkennbar!!) die grossen Ausbeuten von 1572/ bis 1577, und wollten

vemuthlich die Sum-/men, die ihnen diese Jahre hindurch so reich-/ lich

zuflossen, nicht wieder in die bereits im-/ mer mehr und mehr versiegende

Quelle zu-/ rückgiessen. Von der Erzeugniß mußte den Bißthum / Bamberg 10 p.

cto Frohn in natura abge-/liefert werden. Weil aber von einigen Pro-/ dukten

nur halbe Frohn genommen wurde / und manche gänzlich frohnfrey waren, so/

hat man, um diese Weitläufigkeit zu vermei-/ den, bey der

59. Uebergab dieses Bergwerks ./. von Seiten

Bambergs an die k.k. Mini-/ sterial Banko Hofdeputation 4"Qs Mittel her-/

ausgezogen, und fürs künftige, wie es/ auch dermalen gepflogen wird, durch/

die Bank von allen Bley 71/2 p. cto zur/ Frohn festgesetzt. Fortsetzung

folgt. „Beschreibung des Bleybergwerkes zu Bleyberg bey Villach in Kärnten“

3. Geologischer Aufbau und Mineralvorkommen.

59. Nun trift die Reihe die Stein- und / Erztarten,

die in diesem Gebürge anzutreffen / sind. Die Villacheralpe und das

Erztgebürg/ und überhaupt alle Gebürge disseits des/ Trauflußes (so wie im

Gegentheil alle jen-/seitige Gebürge Granit Gebürge sind) beste-/hen aus

blossen einförmigen Kalkstein, wel-/ ches der Lapis calcarius aequabilis

albus, / Wallerii, oder der Lapis calcarius particulis/ impalpabilibus,

Cromstettii ist. In dem in-/neren Bleyberg bricht, wie ich schon gesagt/

habe, neben besagtem weissen Kalkstein, auch/ ein grauer, Lapis calcarius

aequabilis griseus./ Wallerii, welche beyde Kalksteine den Gang/ ausmachen.

Der 15 bis 20 Klafter mächtige/ Schiefer der im hangenden des Gangs vor-/

liegt, ist die 160te Gattung des Vlallerii,/ nämlich, Schistus niger, rasura

cinereus sic,-/ cus, macer, consistentia solidiori, marga-/ceus, cum acidis

effervescens. In dem Kalkstein der Villacheralpe wer-/den keine

versteinerungen gefunden, welches/ einige auf die Gedanken brin

60. gen könnte, die-/ses Gebürg für ursprünglich zu

halten; hin-./. gegen trift man in dem Erztgebürg so viele/ Versteinerungen

an, daß man gar nicht läug-/ nen kann, daß selbes ihren ursprung einer/

Ueberschwemmung zu danken hat. Mitten/ im dichten Kalkstein werden sogar am

Gipfel/ des Gebürges eine Menge Kerne von den/ Herzmuscheln in verschiedener

Größe gefun-/ den; in dem gelben Bleyspath hat man Tur-/ biniten

angetroffen, wovon der Abt Wulfenl/ in seiner Beschreibung von diesen

Bleyspathen/ einen hat abzeichnen lassen; und in dem Schie-/ fer des

äusseren Bleybergs brechen Anomiae/ striatae, im inneren Bleyberg hingegen

der/ prächtige opalisirende Muschelmarmor, der/ in dem 3ten Band der

Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Berlin beschrieben/ ist.

Auch:giebt es ganze Steinbrüche von / braun und schwarzgefleckten

Lumachellen, die/ eine schöne Politur annehmen, und einen/ prächtigen Marmor

abgeben, die Konchylien/ sind aber so sehr verwittert, daß ihre Figur / ganz

unkenntlich ist. Das Wasch- und Han-/ delhaus in Greit ist ganz von dieser

Luma-/ chelle erbaut.

1)Zur Feststellung des Verfasser vgl. G.

Mutschlechner, Karinthin, Folge 16, S.94.

2) Die beiden ersten Teile gelangten bereits zum

Abdruck: "Karinthin", Folge 14, S. 32-42 und Folge 15. Seite 61-65.

Die Bergarten, die in den Gängen brechen/ sind

folgende." Spatum calcareum rhombeoidale album dia-/ phanum.

61. Spatum calcareum crystalisatunl album,/ crystalis diaphanis trigonis

utrinque/ pyramidatis, prismate nullo interme-/ dio. Bornii. --Crystalisatum

album pellucidum, cry-/ stalis aggregatis prismate hexaedro / planis tribus

angustioribus, tribus la-/ tioribus, apice triquetro. Bornii.

--bleystallisirter und undurchsichtiger aus/ zwo gleichen sechsseitigen

pyramiden,/ die mit ihren Grundflächen zusammen-/ stossen, und zu ihren

Seitenflächenl Dreyeck haben. Schweinszähne. --ebendergleichen mit flach

auslauffen-/ den Winkeln, unordentlich fünfeckig-/ ten Seitenflächen, und 6

kleinen ge-/ schobenen Vierecken zwischen beyden/ pyramiden. Siehe Gmelins

linnei-/ sches Natursystem, Mineralreichs 2terl Teil pag. 84 und 85. Weisser

durchsichtiger schimmernder Gyps. Himmelblauer durchsichtiger Gyps, derglei-/

chen in den Salzwerkern bricht. Schwerer Gypsspath, Tuhgspath, Weisser

durchsichtiger würflichter Gypsspath. Grünlichter durchsichtiger würflichter

Gyps-/ spath, der dem grünen sächsischen Fluß-/ spath gleicht. Weisser

undurchsichtiger rhomboidalischer/ Gypsspath..

62. Weisser lameloser undurchsichtiger Gyps-,/ spath

mit runden aufrechtstehenden La-/ mellen.

-- --mit runden aus einem Centro ent-/ springenden

und halb und ganze Ku-/geln formierenden Lamellen, worauf und/ zwischen

welchen öfters die schönsten/ weissen Bleyspathe sitzen. Bergpapier,

Bergleder, Asbestus certicosus,/ albus, flexilis, membranaceus, mem-/ branis

interdum tenuissimis, interdum/ crassioribus, paralellis Bibi impositistl

Bornii. Weisse gelbe und rothe Kreide, mit schwar-/ zen dendriten und zu

Zeiten nlit eini-/ gen gelben Bleyspathen. Von Bleyerzten giebt es folgende

Gat-/ ungen. Galena particulis cubicis majoribus) Bornii.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- minoribus)

-- -- majoribus & minoribus micans.

-- -- majoribus oblique resplendens.

-- Textura chalybea, Wallerii. Stahl-/ dichtes

Bleyerzt, vel Blumbum com-/ pactum continuum albo caerulescens./Bornii.

Dasjenige Erzt welches zinkisch ist,/ ist mehr grau, welcher Unterschied im/

Schlich merkbarer als in Stuffen in/ die

63. Augen fällt.

Das weisse Bleyerzt im innerem Bley-/ berg hält im Durchschnitt 75. p. cto/

am Bley, und das graue oder zinki-/ sche alldort 56. das Bleyerzt im aus-/

sern Eleyberg aber und forderst von/ denen Grüben in Klok 80 bis 82 p. cto;/

gediegenes Bley hingegen, wie Wal-/ lerius im 2ten Theil pag. .301 als

eine, / obwohlen ungewisse, Nachricht anfüh-/ ret, ist bn Bleyberg noch nie

gefundenl worden. Galena crystallisata, pyramidibus tetraedris,/ basi

conjunetis, prismate nullo inter-/ medio. Blumbum pyramidale. Pyra-/ midal

Bleyerzt.

-- -- Pyrmuidibus aggregatis superficie po-/ lita.

-- -- mit weissen Bleyspathkrystallen be-/ streit.

-- -- mit würflichten Gypsspathkrystallen/ bedeckt.

-- -- mit weisser Galmeyerde überzogen.

-- -- mit zinkspathkrystallen bestreut.

Blumbum spatosum, crystalisatum, crysta-/lis albis

pyramidatis hexaedris acau-/ libus.

-- -- Prismate & pyrarllide hexaedra. ) Bornii.

-- -- Crystalis polyedris albis )

-- -- dergleichen bleyfärbige undurchsichtige.

-- -- mit eingekehrten Winkeln.

64. Bleyfärbige undurchsichtige paralellogrammi-/

sche am tafelf'drriligen Rand zugeschlif -/ fene Krystallen.

-- -- mit vierseitigen degenfömigen weissen/ auf

beyden Enden abgestumpften Kry-/ stallen. Zwey entgegengesetzte Winkeln/

sind, wie bey einem vierschneidigen/ Degen, sehr stumpf, und die ande-/ ren

zwey sehr spitzig.

-- -- von dreyseitigen schwarzen Pyramiden ohne

Prisma, schwarze Bleyspathkry-/ stallen genannt. Diese schliessen am/ Tag

nach vorhergegangener Verwitte-/ rung an, und scheinen schwarz, weil/ sie

auf einem schwarzen oder dunkel-/ braunen Bleyöker sitzen; betrachtet man/

sie hingegen mit einem guten Vergrö-/ ßerungsglas, oder hält sie horizontal/

für das Aug, so zeigen sie sich weiß. Gelbe. lamllose, durchsichtige,

aufrechtste-/ hende Bleyspathkristallen von nachste-/ henden Figuren.

--achteckigte dünne durchsichtige Lamellen

-- -- -- mit lichterem Rand

-- -- -- mit dunklerem Rand

-- -- -- mit einem vierecktigten lichten/ Mittelfeld

dessen Ecken sich an/ die breite Seite der Krystallenl schliessen.

-- -- -- ebendergleichen mit einem dunk-/ lern

Mittelfeld.

65. Gelbe achteckige dicke undurchsichtige Lamel-/

len mit abgeschliffenen Rand. Diese sitzen meistens auf krystallisirten/

Kakspath, und sind von selbem theils/ zum Theil, theils gänzlich inkrusirt.

An diesen Krystallen kann man auch/ die eigentliche und überhauptige Figur /

der gelben Bleyspathe am besten ab-/ nehmen. Dann wer sehr viele gelbe/

Bleyspathe gesehen hat, wird wissen,/ das diejenigen Krystallen, die

einzeln/ stehen, entweder würflicht, meistentheils/ aber lamellos achtseitig

sind, woraus/ folgt, daß hauptsächlich nur diese 2. Figuren dem gelben

Bleyspath eigen, / die übrigen aber nur zufällig, und/ entweder aus Mangel

eines hinlängli-/ chen Raums oder aus Zusammenhäuf -/ fung und

Zusammenfliessung mehrerer/ Krystallen entstanden sind.

-- -- ebendergleichen mit gleichgroßen Sei-/ ten,

und auf beyden Seiten konvexe,/ insgemein linsenfömige genannt.

-- -- viereckigte durchsichtige dünne La-/ mellen

mit hellem Rand.

-- -- -- mit dunklern Rand

-- -- -- mit einem viereckigten rothen / Mnittelfeld.

-- -- -- mit einem dergleichen schwarz-/ zen

Mittelfeld.

66. Gelbe rhomboidalische von vorhergehenden/

Gattungen. --kubische undurchsichtige grosse und kleinel Krystallen.

keilförmige dicke undurchsichtige.--

-- kleine gelbgrüne vielseitige zusammengehäuf-/ te

Krystallen.

-- Lamellen von irregulärer Figur und von/ der Größe

eines Hellers bis zur Grö-/ ße einer flachen Hand, welche mit ei-/ ner

rothbraunen Mergelerde zusammen/ verbunden sind.

-- nadelförmige, hievon ist erst ein einziges/ Stück

vorgekommen, welches wie alle/ übrige gelbe und weiße Bleyspathe von/ Abt

Wulfen beschrieben und abgezeich-/ net worden. Rothe lamellose, und Rothe

pyramidenfömige Bleyspathkrystallen. Die gelben Bleyspathe sind eine

Verlassen-/ schaft der Vorfahrer. Sie sind am häufig-/ sten im Mathei Stoln

im aussern Bleyberg/ beynahe in der mittleren Höhe des Gebür-/ ges

gebrochen. Auf der Halden dieses Ma-/ thei Stolns liegt fast kein Stück,

worauf/ man nicht dergleichen verwitterten Bleyspath/ siehet. Die Alten

müssen also diese Gat-/ tung Erzt entweder nicht gekannt, oder wel-/ ches

noch wahrscheinlicher ist, mit ihrer/ Schmelzr maipulation nicht haben zu

guten/ bringen können.

67. weswegen sie dasjenige, ./. was in Gesellschaft

anderen Bleyerztes er-/baut wurde, als taub und unnütz auf die / Halde

warffen; das übrige aber, was eben/ nicht nötig zu verhauen ware,

unberührter/in der Grube stehen liessen. Sie halten 45/ bis 50 Pf. am Bley.

Von Zinkerzten kommen folgende Gat-/ tungen vor. Galmey weisser

feinschaliger dickschaliger erhärteter derber getraufter Zinkspath

geträufter kalzedonartiger mit glasartiger Oberfläche mit gefärbten

Streiffen Krystallisirter mit paralellopedischen weissen konzentrischen am

Ecken abgestumpften durchsichtigen Kry-/ stallen dergleichen grünlichten

-- -- dicken undurchsichtigen

-- -- zusamuengeflossenen drusti-/ gen.

Blende krystallisirte

bräunlichte

gelblichte

röthlichte phosphoresirende

68. Diese Gattungen brechen sammentlich in/ den

Gruben im inneren Bleyberg./Es ist daher kein Zweifel mehr, daß es/

Zinkspath und zwar krystallisirten Zinkspath/ gebe, obwohlen in den

deutschen von Gmel-/ lin übersetzten linneischen Natursystem len Bandes pag.

424. gesagt wird: Zinkspath/ sey nur ein Gesicht des Herrn von Justi,/ das

nach ihm keiner gesehen hat; vielmehr/ ist dieses Gesicht dermalen nicht

mehr neu,/ indem schon einige Zentner von diesen Zink-/ spathkrystallen in

verschiedene Mineralienka-/ bineter verschickt worden. Das Quergebürge,

welches sich im in-/neren Bleyberg an das noch weiters fort-/ streichende

Erztgebürg anschliesset, das bley-/ berger Thal abschneidet, und selbes

gegen/ Mittag mit dem Gailthal vereinigt, und/ etwann eine Stund in der

Länge beträgt, besteht aus ganz anderen Gesteinsarten, als/ die übrigen

umliegenden Gebürge, die alle/ Kalkgebürge sind. Der Grund ist rotherl

Sandstein, auf welchen Trapp aufgesetzt ist./ Dieser Sandstein wird in

Bleyberg zur Oe-/ fenmaurung und Schleifsteinen verbraucht./ In und bey den

Bach hingegen, der durch/ dieses Querthal fliesset, liegen eine Menge/

verschiedener Saxa composita und Quarzstucke,/ wovon man doch in keinem

vorliegenden Ge-/ bürge einen Bruch siehet. Man findet dort./.

69. Quarzum purum album. Bornii. wel-/ cher phosphoresirt, wenn manf zwey

Stücke zusammen reibt. Den bayrischen Granit, aus grünlich-/ ten Quarz oder

vielleicht Schma-/ ragdmutter mit kleinen rothen durch-/ sichtigen Granaten.

Grüner Scherl_, weisser Glimmer, und/ rothe Granaten, welcher dem obi-/gen

dem Ansehen nach nicht un-/ gleich ist. Grüner Scherl und Quarz. Hornblende

und Glimmer. Grünstein.

Mandelstein; rother Jaspis mit Ser-/ pentinhöllungen.

-- rother Jaspis mit Serpentin und/

Kalkspathhöllungen. Eine Quarz-Breccia, die Herr Hofrathf von Born

beschreibt; Brecciamf quarzosam fragmentis quarzi puri,/ micae argentatae &

basaltis nigri,/ argilla cinerea conglutinatis; ist/ der gewöhnliche

Mühlstein bey den / bleybergischen Ertzmühlen Serpentinfels aus Serpentin

und Kalkspath aus Serpentin und Jaspis. Es ist mir jederzeit wunderlich

vorge-/kommen, daß in den Bächen und Grüben/ der Kalkgebürge eine Menge

glasartige/

70. Steine, Saxa composita und preccien ange./. troffen werden, wo

man hingegen in denen/ Granit Gebürgen niemalen Kalktrümer fin-/ det.

Diejenigen Naturforscher, die die Na-/ tur Begebenheiten in ihren Zimmern

erklä-/ ren, ohne sich die Mühe zu nehmen die ver-/ schiedenen Werkstätte

derselben zu besehen, nehmen ihre Zuflucht zu Ueberschwemmungen/ und

glauben, weil die Granit Gebürge für/ die höchsten. angenommen werden, daß

diese/ Steinarten von dorther durch ehemaligel/Wasserfluthen übertragen

worden. Allein/ Leuthe, die eine Menge Gebürge mit Auf-/ merksamkeit besehen

und bestiegen, und deren/ gegenseitige Lage mit Ueberlegung betrachtet/

haben, können dieser Meynung nicht so glat-/ terdings beystimmen. Durch

Ueberschwem-/ mung müßten ebenso wohl Kalktrümmer auf/ den Abhang und Grüben

der Granitgebürge/ seyn geführt worden, als es möglich ist, / das

Granittrümer, auf Kalkgeblirg übertra-/ gen wurden. Aber auch Granittrümer,

die/ der Meynung doch einige Wahrscheinlichkeit/ mittheilten, sind es nicht,

die man in den/ Kalkgebürgen findet; sondern einzelne Quarz-/ stücke,

zusammengesetzte Steine, und Breccien,/ wovon man weder in Granit- noch

Kalkge-/ bürgen einige Anbrüche ausfindig machen/ kann. Vielleicht bin ich

einmal im Standet,/ nach mehreren Untersuchungen die ich dieser-/ wegen

alles Fleisses anstellen werde, et-/ was zuverlässiges zu sagen. Indessen

kann ./. diese eingestreute Erinnerung denen Naturfor-/ schern Anlaß geben,

ihrer Gewohnheit gemäß/ Hypothesen zu schmieden. Schluß folgt. "Beschreibung

des Bleybergwerks zu Bleyberg bey Villach in Kärnthen".

4. Verhüttung:

Seite 71. Die Aufbereitung der Erzte geschieht in /

Bleyberg auf eben die Art, wie in anderen / Bergwerken. Die Stuffen werden

mit Men-/ schenhänden zerpocht geschieden, und durch 3 / Siebe nemlich das

Kernsieb, Schlammsieb, / und Ueberhebsieb, gesetzt. Das geringhal-/ tige, so

von diesen 3 Sieben zurück bleibt, / heissen die Kleben. Wie nun dieses in

an-/ deren Werkern auf die Pochwerke gebracht / wird, so liefert man es hier

auf die Erzt-/ mühlen, die allda die Stellen der Pochwer/ ke vertreten. Man

hat aber kaiserl. Seits angefan/ gen sowohl ein trocknes als auch nasses /

Pochwerk zu erbauen, um die gar zu armen / Erzte durch letzteres

vortheilhafter zu Guten / zu bringen, und auf ersteren den gar zu / grossen

Abgang bey rauhen Erzten, der sich / bey Erztmühlen zeigt, zu ersparen. Die

Erzmühlen sind von der nemlichen / Struktur, wie die Getraidmühlen, und das

/ Erzt wird zwischen 2 Steinen wie das Ge-/ traid, nach beliebiger Größe

gemahlen. Es / kommen auf diese Mühle sowohl ganz Erzte, / oder gediegene

Erzte, als auch eingesprengte, / geringhaltige, oder Pochgänge. Die Erste/

ren werden geschwinder und gleichförmiger / zu Erbsen Größe gemalen,

72. als sie mit Men-./ schenhänden zu eben so

gleichförmigen Theilen / geschieden werden könnten: Bey den zweyten / läßt

sich das Erzt von der Gangart, weil. / beyde sehr weich sind, leichterdings

abson/ dern; die dritte Gattung wird, weil zu viel/ Gangart darunter ist, zu

Schlamm gemahlen, / durch das Schlammsieb durchgelassen, und auf / den

sogenannten langen Hapt, oder einen / vor Alters gebräuchlich gewesenen, und

im / Agricola Seite 242 bis 246, abgezeichneten / schmalen Waschherd

gewaschen. Doch der/ malen werden die geringhaltige Erzte wohl/ feiler auf

den nassen Pechwerk gepocht und / auf ungarischen Schlammherden gewaschen.

Was der Erztmühl und dem Waschherd / bey der Manipulation entgeht, wird in /

Sümpfen aufgefangt, und wiederum zu Gu-/ten gebracht. Damit die Erzte nach

beliebiger Größe / gemahlen werden können, kann der obere / Stein oder

Lauffer mehr oder weniger erho/ ben werden. Die Erzte werden gemeiniglich in

Größe / der Erbsen gemalen weil die Erfahrung/lehrte, daß sie in dieser

Größe in den Flamm / ofen am leichtesten aufzuschmelzen wären. In einem

Monat werden auf einer / Erzmühl 3500 Centner Pochgänge oder ge/

ringhaltiges Erzt gemahlen, Gangerzte aber / ungleich mehr.

73. Der Vortheil einer Erztmühl in Anse/ hung eines

Pochwerks bezieht sich erstens auf / die Geschwindigkeit, zweytens auf die

Schmelz- / zungsart im Flammofen. Denn da erfordert / wird, daß der

Schmelzschlich Erbsen Größe / erhalten soll; so kann dieses durch eine Müh-/

le zuversichtlicher als durch ein Pochwerk be-/ werkstelliget werden. Die

Pochwerks Ma-/ nipulation hingegen ist ungleich wohlfeiler / und erfordert

nicht soviel Personale. Das in Erbsen Größe aufbereitete ganz / und

Miittelerzt welches Kern oder Schmelz/ schlich genennet wirdt oder auch der

Schlamm / von Pochgängen, werden sodann in die / Hütte zur Verschmelzung

geliefert. Bis auf 1735 beyläufig war noch die / alte im Agricola

beschriebene Schmelzungs-/ art gewöhnlich. Auf den 329ten und 33oten / Blat

sieht Dan sowohl die Beschreibung des / Schmelzprocessest als auch die

Zeichnung des / Ofens. Die Erzte wurden erstens in großen / Stücken im

offenen Feuer auf Rostherden, / die man Brandherde nanntet von Abendl bis

Morgens durch 12 Stunden gebrandt. / Alsdenn mit Menschenhänden gepocht, ge-/

malen, und hievon 32 Centner zur Vormaaß / auf den sogenannten Rostofen oder

eigentli/ chen Schmelzofen genommen. Dieser Ofen hatte rückwärts eine vier/

eckige Oefnung, durch die das Erzt hinein./.

74. geworffent und der Ofen angefeuert werden /

konnte. Von vorne aber war er geschlossen, / und die Mauer, die den oberen

und untern / Theil des Ofens absondertet hatte längst / des Ofens in der

Mitte eine Oefnung, auf / Art eines Seigerherds t damit das im Fluß /

gebrachte Eley sogleich in den untern Theil / des Ofens fallen konnte. Auf

diese Mauer oder den eigentlichen / Ofenherd wurde nach der quere dickes

grünes / Holz gelegt, welches man den Boden nann/ te, und darum aus grünen

Holz be/ stand; damit es nicht so geschwind durchbren- / nen sollte, Auf das

grüne soll eine Lage / dürres Holz, darauf das Erzt und sodenn / wieder eine

Lage von dürren Holz. Diese loberste Lage wurde hierauf durch die hin- /

tere viereckigte Oefnung angefeuert, und im/ mer so, wie das Holz nach und

nach ver/ brandte, neues nachgeworffen. Sobald nun / das Erzt geschmolzen

war, fiele das Bley / durch die Oefnung in den unter Theil des / Ofenst der

abhängig dicht von Leimen ge-/ schlagen war, und worauf es bis in den /

ausser den Vordertheil des Ofens befindlichen / Tiegel lief. Das Bley, so in

diesen Rost-/ 5fen erzeigt worden, bekame den Namen / -Jungfernbley, und

wurde, insonderheit von / Scheiben-Schützen, für besonders bewährt /

gehalten.

75. Eine dergleichen Schmelzung oder Ein/ fahrt

dauerte mit guten Erzt oder weissen / Schlich 24 Stunden mit grauen

zinkischen / Erzt aber wohl zweymal so lang. Das Grätz, wovon in diesen

Oefen / nicht wenig zurück bliebe, wurde wiederum / gepocht, gemalen, und

auf einen unförmli-/ chen Stichofen in 12 Stunden ausgeschmol / zen. Vom der

ganzen Vormaaß der 32 Cent. / Erzt erhielten die Gewerken aus den Rost-/ und

Stichofen zusammengenommen von weissen / Schlich 10 höchstens 15 Centner und

von / grauen Schlich aber 6 auch weniger Centner an Bley; ja es gibt sogar

Beyspiele, daß / mit den aus grauen Schlich erzeigten Bley / nicht einmal

das verbrandte Holz bezahlt / werden konnte. So haben einmal Lorenz

Tschoitsch und Bartl Brunner einen Brand / von 32 Centner grauen Schlich

vorgerichtet, / wozu ihnen das Holz 4 fl. 30 kr. kostete. / Sie erhielten

aber nicht soviel an Bley, als / der Werth des Holzes betruge, sondern,-wa/

ren gezwungen, noch 1 fl. 30 kr. in baaren darauf zu zahlen.

Man beliebe

sich allhier desjenigen zu / erinnern, was ich oben erwähnte, so wird / man

deutlich überführt, daß nur der unglei-/ che Ausfall im Schmelzen in

Ansehung des / weissen Schlichs von aussern -und des grauen / von inneren

Bleyberg

76. die Baulust bestimm-./. te, und das eben darum die Grüben / im

inneren Bleyberg lange nicht, so wie die / im aussern betrieben worden, wo

doch seit / der Einführung der Flammöfen, in denen / sich der graue Schlich

ungleich besser benutzen / läßt, die Grüben in Greit viel stärker belegt /

und schon seit geraumer Zeit beinahe 2/3 / Theil von der ganzen

bleybergischen Erzeug-/ niß den dortigen Grüben erhaut worden. Diese

Schmelzart war für die Wald-/ kultur sehr schädlich, indem zu den Brand-/

herden und Rostöfen sehr viel junges Holz / verbraucht wurde; auch der

Konsumo des / Holzes war ungleich größer als dermalen, / weil das Erzt 3

Feuer aushalten muste, wo anjetzo nur eines erforderlich ist. Damungeacht

war diese Schmelzmani-/ pulation seit undenklichen Zeiten im Gebrauch; / bis

vor beyläuffig 45 Jahren ein Bleyber -/ gischer Gewerk mit Namen Mathias

Tanzer / den ersten Flammofen in seinem eigenen Haus / errichtete, und durch

Einführung dieses Ofens / der Gewerkschaft einen ausserordentlichen Nu-/

tzen, und sich selbst ein unsterbliches Anden-/ ken verschafte. Der hier

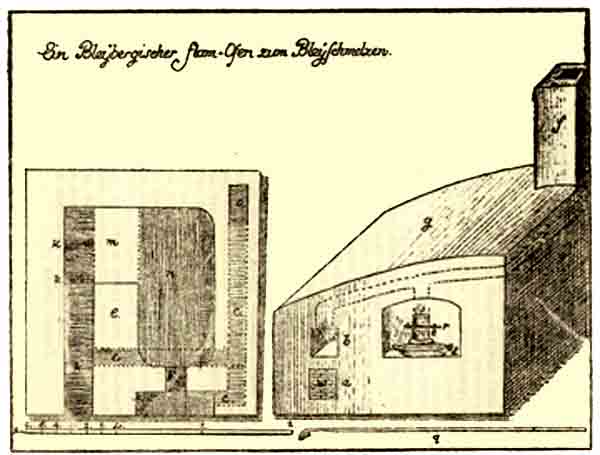

beygefügte Grund- und Auf-/ riß in der Zeichnung nebst der Erklärung /

seiner Theile wird hinreichen, die Structur/ dieses sehr einfachen Ofens bey

den ersten / Anblick begreiflich

77. zu machen, und ich kann ./. mich also ohne

weiteres zur Beschreibung der / Schmelzungsart selbst wenden. Eine Vormaaß

oder Einfahrt, wie Sie / in Bleyberg genennt wird, besteht aus 3/ Centnern

von der Aufmachstadt oder Waschwerk / erhaltenen Reinschlich, hat man auch

Schlam-/ schlich, so vermischt man 1/3 von diesem mit / 2/3 von jenem. Wenn

der ohnehin von der / vorigen Einfahrt annoch im Feuer stehende / Ofen in

etwas abgekühlt ist, werden die 3 / Centner Schlich mit einen Seztrögl durch

/ das Mundloch im Ofen geworffen, und bey-/ nahe durch eine halbe Stund lang

in selben / ruhig liegen gelassen, damit sich das Erzt / erwärme, und

zugleich eine kleine Röstung/ vorgehe. Nach dieser Erwärmung und Ver-/

röstung wird der Schlich durch eine eiserne / Rührstange soviel möglich

ausgebreitet, der / Ofen zu heitzen angefangen, und die Hitze / immer

verstärkt. In einer Zeit von 1 1/2 Stund fängt das Erzt zu schmelzen, und /

das Bley zu fliessen an, welches mit der / nemlichen Hitze 8 Stunden

hindurch andau-/ ert. Nach Verlauf dieser Zeit, da das mei-/ste aus den Ofen

geflossen, wird die Hitze bis / zu Ende der Einfahrt auf das höchste ver -/

stärkt, und zugleich in den Ofen selbst Koh-/ len und Bränder

hineingeworffen, wodurch / nicht allein das übrige wenige in Erzen bei

findliche Bley noch heraus-

78. geschmolzen, son-/ dern auch die kalcinirten

Theile wiederum ./. reducirt werden. Die ganze Zeit über muß / der Schmelzer

das Erzt mit der Rührstange / immer zurühren fortfahren. Ist nun be-/ reits

alles Bley geflossen, welches meisten-/ theils in der 11ten Stund geschiehet,

so / wird das Bleyt welches währenden Schmel-/ zen in eine unförmliche

eiserne Pfanne fließt, / und sich theils auch in Klumpen am Sei-/ gerstein

ansetzt, noch einmal im Ofen ge-/ worffen, um selbes herum Feuer gemacht, /

zerschmolzen, und in eine förmlichere Pfan-/ ne -Rennpfanne genannt

-gelassen; wo / es alsdann die Figur und den Namen einer / Blocke erhält ,

von dem Frohnwieger ab -/ gewogen, das Gewicht darauf geschlagen, / und als

ein fertiges Kaufmansgut endlich / verschliessen wird. Von weissen Schlich

wird eine Einfahrt / in 11 bis 12 Stunden; von grauen Schlich / aber in 12

bis 13 Stunden ausgeschmol-/ zen. Zu einer Einfahrt wird 1/4 Wiener /

Klafter 5 Schuh langes weiches Holz und 2 / Seztrögel voll Kohlen zur

Ausarbeitung, / oder noch besser zu 5 Einfahrten ein Wiener / Klafter Holz

verbraucht. Ein Schmelzer verbleibt durch 24 Stun-/ den oder durch 2

Schichten in der Arbeit. Die Schmelzkösten belauffen sich bey ei-/ ner

Einfahrt dem Mittel nach auf 1 fl. 40 kr.

79. Vermög den Mittel aus allen Schmel-/ zungen der

sammentlichen Einfahrten werden / aus 3 Centner oder einer Einfahrt Schlich

2 / Centner 3 bis 5 Pfund Bley erechmolzen. Der graue Schlich hält 56 bis 60

ft der weisse aber 75 bis 80 Pfund Bley. Von ersteren ist 10 p., Cto. von

letzte-/ ren aber 6 p. Cto. Schmelzabgang oder / Feuerverbrand. Von grauen

Schlich bleiben oagefähr / bey 55 von weissen hingegen 45 Pfund an / Grätz

zurückt dessen Gehalt sich von 5 bis / 10 Pfund an Bley belauft. Das Grätz

wird wiederum gepocht, ge-/ mahlen, durch die Sieber gesetzt, gewaschen, /

und sodann neuerdings auf den nemlichen / Flammofen verschmolzen. Das Erzt

ist in Erbsen Größe am leich-/ testen im Flammofen zu behandeln , dann in /

Körper eines größeren Umfangs kann die / Hitze der Flamme schwerlich

eindringen, und / auf kleinere Körper, wie auf Schlammschliche, / wirkt sie

zu geschwind, so dass der Schlich / entweder vermög der überhauptigen

Leicht-/ flüssigkeit des Erztes, wie eine Pappe zusam-/ mensintert, oder,

wenn man dieses mit um -/ rühren verhindern will, durch den Zug der / Flamme

und der Luft beym Mundloch wie -/ der herausgeblasen wird, weswegen man /

auch niemals Schlammschlich allein ver-

80. schmel -./. zet, sondern ihn jederzeit

mit Kernschlich zu / vermischen suchet. Da das Bley sobald es im Fluß kommt,

/ über den abschüßigen Heerd sogleich in die/Pfanne lauffen kann, so kann

natürlicher / Weise davon nicht soviel in Feuer wie in an-/ deren Oefen

verlohren gehen. Aus der ungleich grösseren Ausschmel-/ zung durch die

Flammöfen, besonders in An -/ sehung des grauen Schlichs, kann man den /

ausserordentlichen Feuerverbrand der ehema-/ ligen Schmelzmanipulation

schliessen. Denn da die alten aus 32 Centner Schlich selten / mehr als 10

Centner Bley erzeugt werden; so erhellet klar, daß / die Bleyausbringung

durch die Flammöfen / um noch einmal so hoch gestiegen; und das / die alten

eben soviel Bley bei ihrer Schmel-/ zung verbrandten als sie erschmolzen.

Wenn/ man hierzu die oben angeführte Erzeugnißta-/ belle zur Hand nimmt, so

sieht man deutlich / das z. B. im Jahr 1475 statt 15000 Cent. / bey der

dermaligen Schmelzmethode 30000 / Centner hätten erschmolzen werden können,

/ und daß -welches zum erstaunen ist -/ eben soviel als erschmolzen worden,

nemlich 1/ 15000 Centen selbes Jahr im Rauch ver -/ schwunden sind. Wenn

dahero die Bleyber-/ ger den Nutzen, den ihnen der Mathias / Tanzer durch

Einführung

81. der Flammöfen. / .verschafte, mit Ueberlegung betrachten wollen, so sind

sie wahrlich verpflichtet, diesem wür-/ digen Manne zum Denkmal ihrer

Erkenntlich-/ keit eine Ehrensäule zu errichten. Nachdem noch viele der

Meynung sind, / daß das Villacher Bley -welchen Namen / das Bleyberger Bley

insgemein führet, weil / es von Villach aus verschließen wird -sil -/

berhaltig sey, indem nach der überhauptigen / Meynung der Mineralogen kein

Bley ohne / Silbergehalt angetroffen wird; so will ich / hier, ungeachtet

die Erzte und Grätze durch / wiederholte kleine Feuerproben untersucht, /

aber niemalen ein Silbergehalt entdeckt wor-/ den, eine Probe erwähnen, die

um-so zu -/ verläßiger ist, weil sie im Großen abgeführt / worden. Als

nemlich der Befehl ergieng, jähr-/ lich einige Tausend Centner Glett zu

erzei-/ gen, so hat man, nachdem bereits 6150 Cent. / Bley zu Glett

vertrieben worden, das von / diesem ganzen Quanto zurückgebliebene Herd-/

und Reichbley den 5ten Jänner 1776 auf / den Treibherd ablauffen lassen, und

9 Loth / 3 Quintel an Silber erhalten. Mithin wa-/ ren, wenn das Mark Silber

nach den im / Römischen Reich angenommenen kölnischen / Richtpfennig 65536

Theil gerechnet wird, / in obigen 6150 Centnern Bley 39936 solcher/ Theile

enthalten, und kommt also auf 1 / Centner Bley 1/40 Denari

82. Silber, wel./. ches freylich ein so unmerklicher

Theil ist, / der durch die kleine Feuerprobe niemal zun / Vorschein kommen

kann, und so zu sagen, / soviel als Nichts zu rechnen ist. Endlich werden

bey diesem Bergbau bey /600 Arbeiter unterhalten, die ganze Population /

aber von Bleyberg belauft sich auf 2700 See-/ len, die alle theils

mittelbar, theils unmittel-/ bar ihren Unterhalt vom Bergbau beziehen.

Vermög der angeführten Erzeugnißtabell-/ kommen auf die letzten 10 Jahre im

Durch/ schnitt jährlich 18000. Centner Bley, die; / zu 9 fl. der Centner

gerechnet, eine Summe / von 162000 fl betragen; folglich ist dieses /

Bergwerk für Kärnten ein Kapital von 4 / Millionen.

Erklärung der Buchstaben.

a. Die Anzicht, oder der Luftkanal 17 Zoll/in Quadrat

von innen, von aussen / aber mit Ziegeln versetzt, um nach / Belieben viel

oder wenig Luft durch/ zulassen.

b. Das Schürloch ebenfalls 17 Zoll in Qua-/ drat, um 1 1/2 Schuh tiefer als / das Mundloch.

c. Der Schlauch.

d. Die

Untersetzpfanne.

83. e. Das Bleyloch oder Ofens Mundloch hoch /14,

breit 12 Zoll und 1 1/2 Schuh /.-höher als das Schürloch.

f. Der Rauchfang.

g. Das Gewölb unter welchem sich die Fla/ me in den Rauchfang

hinüberschlingt.

h. Schürgassen, lang 10 Schuh.

i. Erstes Luftloch des

Anzugs oder Anzichts / zu Ende des 6ten Schuhs, 4 Zoll. / breit.

k. Die

übrigen 2 Luftlöcher, jedes 2 Schuh / von einander entfernt.

l. Gradmauer

zwischen Schürloch und Ofen, /3 Schuh dick.

m. Oefnung der Gradmauer,

wodurch die Flam-/ me in Ofen spielt, 6 Zoll hoch, und /6 bis 7 Schuh lang.

n. Der Ofenherd, 10 Schuh lang, 51/2/ breit und 1 1/2 Schuh hoch, bis ans / Gewölb.

o. Der Rauchfang.

p. Das Bleyloch

q. Die Rührstange.

r. Eiserne

Stange, die quer über des Ofens / Mundloch liegt, und worauf der Schmel-/

zer, die Rührstange legt, damit er sie / leichter und bequemer regieren

kann. / Diese Stange wird abgenommen, Wenn / das Erzt in den Ofen geworffen

wird.